Le trou dans la couche d’ozone se referme mais… reste sous surveillance

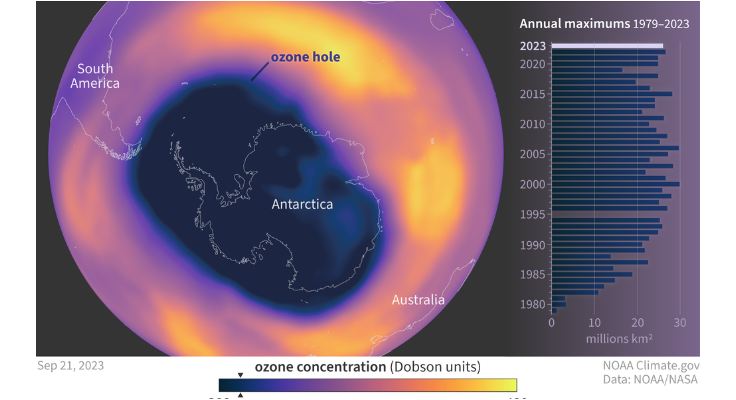

Le 16 septembre 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un communiqué porteur d’espoir : le trou dans la couche d’ozone, qui se forme chaque année au-dessus de l’Antarctique depuis le milieu des années 1980, montre des signes durables de rétrécissement. D’après les observations recueillies par satellites et stations au sol, la reconstitution de l’ozone suit une tendance régulière. Les projections actuelles estiment un retour aux niveaux de 1980 d’ici les années 2040 pour l’hémisphère nord, 2050 pour l’hémisphère sud, et vers 2066 au-dessus de l’Antarctique.

Cette évolution positive est directement attribuée au succès du Protocole de Montréal (1987), qui a permis l’élimination progressive de près de 99 % des substances appauvrissant l’ozone, notamment les chlorofluorocarbures (CFC) autrefois massivement utilisés dans les réfrigérateurs, climatiseurs, les mousses isolantes ou les aérosols. Considéré comme l’un des accords environnementaux les plus efficaces jamais conclus, ce protocole prouve que la coopération internationale peut inverser des tendances a priori irréversibles. L’OMM rappelle que l’amendement de Kigali (2019), visant à réduire également les hydrofluorocarbures (HFC), devrait contribuer en parallèle à freiner le réchauffement climatique de 0,3 à 0,5 °C d’ici la fin du siècle.

Cette annonce a été largement reprise par les grands médias français, notamment Le Monde et Libération qui insiste sur « un succès de la diplomatie climatique multilatérale », et TF1 Info, qui souligne l’importance du suivi scientifique assuré par des programmes comme Copernicus ou la NASA.

Des menaces émergentes : méga-incendies et volcans

Mais si la tendance est globalement favorable, elle demeure fragile. L’OMM et plusieurs équipes de recherche rappellent que certains phénomènes récents peuvent freiner, voire perturber temporairement, la reconstitution de l’ozone.

Les méga-incendies constituent une menace croissante. Les feux australiens de 2019-2020, parmi les plus intenses jamais enregistrés, ont projeté des panaches de fumée atteignant 35 km d’altitude. Une étude a montré que ces aérosols ont formé un vortex stratosphérique stable, contribuant à un affaiblissement local de l’ozone [1]. Plus récemment, une équipe du MIT dirigée par Susan Solomon a mis en évidence un nouveau mécanisme chimique par lequel ces particules de fumée accélèrent la destruction d’ozone, élargissant en 2020 le trou austral d’environ 10 % [2]. Des observations lidar et satellites confirment par ailleurs une corrélation nette entre présence d’aérosols de fumée et anomalies d’ozone [3].

Les éruptions volcaniques représentent une autre menace. Le volcan Hunga Tonga (2022) a injecté dans la stratosphère une quantité inédite de vapeur d’eau et d’aérosols, entraînant une baisse temporaire d’environ –7 % de l’ozone dans une large partie de l’hémisphère sud [4]. Historiquement, des éruptions comme celles du Pinatubo (1991) ou d’El Chichón (1982) avaient déjà montré qu’un apport massif d’aérosols pouvait amplifier la destruction chimique de l’ozone sur plusieurs années.

Réchauffement, nuage et UV : un nouvel enjeu

Au-delà de ces événements extrêmes, le réchauffement climatique lui-même pourrait compliquer le tableau. Les modèles atmosphériques de type EMAC (scénario RCP6.0) indiquent qu’à mesure que la planète se réchauffe, la couverture nuageuse totale devrait diminuer dans de nombreuses régions tempérées. Or, les nuages jouent un rôle de filtre naturel contre les rayons ultraviolets. Moins de nuages signifie donc davantage d’UV atteignant la surface, même si la couche d’ozone se restaure.

Une étude de modélisation projette ainsi une hausse de l’irradiation UV-B d’ici 2100, atteignant localement +4 % aux latitudes moyennes [5]. Des travaux complémentaires confirment que l’évolution combinée de l’ozone, des aérosols et des nuages pourrait aboutir à une exposition accrue aux UV dans les zones tempérées [6].

Une vigilance indispensable

Ainsi, si le communiqué de l’OMM marque une victoire diplomatique et scientifique, il ne doit pas faire oublier la complexité des interactions atmosphériques. Les projections positives reposent sur l’hypothèse d’un respect strict du Protocole de Montréal et de ses amendements. Mais la multiplication des mégafeux liée au changement climatique, la possibilité d’éruptions volcaniques majeures, ainsi que les changements structurels dans la couverture nuageuse, rappellent que la reconstitution de l’ozone n’est pas irréversible.

Le succès du Protocole de Montréal montre qu’une action concertée est capable d’infléchir la trajectoire de l’atmosphère terrestre. Mais les chercheurs insistent : seule une surveillance continue, appuyée par des observations satellitaires et des modèles de plus en plus fins, permettra de s’assurer que cette victoire environnementale n’est pas compromise par de nouvelles menaces globales.

Références scientifiques

[1] Khaykin S. et al. (2020). The 2019/20 Australian wildfires generated a persistent smoke-charged vortex rising up to 35 km altitude. Nature Communications Earth & Environment. DOI:10.1038/s43247-020-00022-5 — Lien

[2] Solomon S. et al. (2023). Smoke particles from wildfires can erode the ozone layer. MIT / Nature. — Lien MIT News

[3] Friberg J. et al. (2023). Stratospheric impact of North American pyroCb and Australian megafires. Atmospheric Chemistry and Physics, 23, 12557-12584. — PDF

[4] Solomon S. et al. (2022). Stratospheric ozone depletion after the Hunga Tonga eruption. Scientific Reports. DOI:10.1038/s41598-022-15794-3 — Lien

[5] Eleftheratos K. et al. (2022). Ozone, DNA-active UV radiation, and cloud changes under RCP6.0 scenario using the EMAC model. Atmospheric Chemistry and Physics, 22, 12827-12845. — Lien

[6] Bernhard G. et al. (2023). Future changes in surface UV radiation in relation to ozone, aerosols and clouds. Photochemical & Photobiological Sciences (PMC10120513). — Lien